Ӂ 長期連載:探検的・冒険的行動で世界を視座するフィルドワーク Ӂ

【この企画はナショジオ記載文趣“古代文明・歴史・冒険・探検”にその背景を追記・補講した】

〇● 古代イスラエル王ダビデとソロモンは、どんな王国を築いたのか ●〇

その答えをめぐり、考古学者の間で激しい議論が巻き起こっている

◎ 古代イスラエル 消えた王国 =2/6= ◎

イランは、マザールの見つけた石壁は「おそらく紀元前9~8世紀のもの」だと考えている。ソロモンが死んだとされる紀元前930年よりも、100年以上後に建てられたと言う。

マザールの動機そのものを疑う人もいる。発掘の資金は、シオニズム運動を精力的に推進する「ダビデの町」財団とシャレム・センターから出ている。祖父も考古学者であるマザールは、聖書の記述を頼りに発掘を行う聖書考古学の伝統を忠実に守っている。だが、今では多くの学者がこうした古い手法を批判する。聖書の記述を前提として発掘を進め、出土品を根拠に聖書の記述は真実だと主張するのは、非科学的な論法だというのだ。

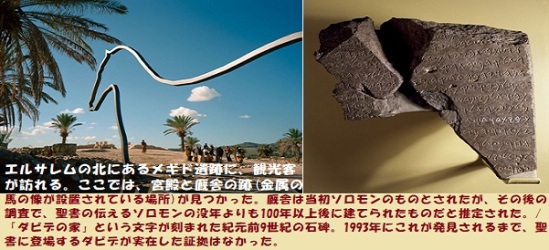

批判派の最先鋒(せんぽう)は、イスラエルのテルアビブ大学の考古学者イスラエル・フィンケルシュタインだ。彼を筆頭として、「低年代説」(ダビデ・ソロモン時代のものとされる遺跡や出土品ははるかに後代のものだとする立場)を唱える研究者は、イスラエル国内と周辺で見つかった多くの考古学的な証拠を基に反論する。聖書考古学者たちは過去数十年、ハツォル、ゲゼル、メギドで「ソロモン時代の」遺跡を発掘してきたが、フィンケルシュタインによれば、これらはダビデとソロモンの時代よりも100年ほど新しい、紀元前9世紀のオムリ王朝の王たちが建てたものだという。

フィンケルシュタインによると、ダビデの時代のエルサレムはせいぜい「丘陵地帯の村」程度の規模で、ダビデは貧しい野心家にすぎず、「棍棒(こんぼう)を手に雄叫びを上げる500人ほどの軍団」を率いていた程度だったという。

マザールの発見について聞くと、「むろん、ダビデの王宮などではない!」と頭ごなしに怒鳴った。「いや、努力は認めるよ。とても感じのいい女性だし、好感をもっている。だがこの解釈は、何と言うか、ちょっと単純だね」

とはいえ、今のイスラエルの考古学界では、低年代説のほうが旗色が悪くなっている。マザールの他にも近年、二人の考古学者が相次いで注目すべき発見を発表した。その一人はエルサレムにあるヘブライ大学のヨセフ・ガーフィンケル教授。エルサレムの南西30キロにあるエラの谷で、ダビデの時代に築かれたと考えられるユダの都市の一画を発見したという。エラの谷は、若い羊飼いのダビデがゴリアテを倒したと聖書に書かれている場所だ。

もう一人、米国カリフォルニア大学サンディエゴ校のトーマス・レビ教授は、死海の南にあるヨルダンのヒルバト・アッナハスで、8年前から広大な銅山遺跡の発掘を進めている。レビの推定では、ここで銅の採掘と精錬が行われていたのは主に紀元前10世紀。聖書によれば、当時この地域にはダビデと敵対していたエドム人が住んでいた。銅が大規模に生産されていたとすれば、ダビデとソロモンの時代には、すでに高度な経済活動が営まれていたことになる。

「この銅山がダビデとソロモンのものだった可能性もあります。金属生産の規模からすると、古代の国家ないしは王国があったと考えていい」とレビは主張する。

レビとガーフィンケルは、数多くの科学的なデータを基に自説を展開している。二人の主張が裏づけられれば、聖書に記されたダビデとソロモンの物語が史実である可能性が高まり、エドム人の登場が紀元前8世紀だとするフィンケルシュタイン一派の主張が否定される。「彼らもこれで終わりね」とマザールは溜飲(りゅういん)を下げる。

オリーブの種で年代測定

「ゴリアテは実在しなかったかもしれません」とガーフィンケルは、エラの谷にある発掘現場ヒルベト・ケイヤファへと車を走らせながら話した。

「巨大な都市から来たゴリアテという話が、何百年も語り継がれるうちに、巨人ゴリアテとなったのでしょう。比喩(ひゆ)ですよ。現代の学者は聖書がオックスフォード百科事典のように正確な文献であってほしいと考えますが、3000年前の人は事実を正確に記録したわけじゃない。夜にたき火を囲んで、口承で歴史を語り継いだのです。ダビデとゴリアテの物語も、最初はそうやって伝えられたのでしょう」

ガーフィンケルはいかにも学者らしい風貌(ふうぼう)で、穏やかなユーモアのセンスの持ち主だが、その胸の内に大きな野心を秘めているのは明らかだ。イスラエル考古学庁の職員から、エラの谷に高さ3メートルほどの巨石の壁があると聞き、2008年からヒルベト・ケイヤファで精力的に発掘を進めている。

//////参考資料///////

Ӂ 伝説から史実へ・イスラエル Ӂ

3代の族長

旧約聖書の「創世記」には、アブラハムの子のイサク、イサクの子ヤコブが後の古代イスラエル人の祖先であるとしている(ヤコブの別名がイスラエル)。しかし、この3代の族長は、元々は別の部族が保持していた族長伝説が合わせられたと考えられている。

アブラハムとイサクの記述には圧倒的に南部ユダ地方に置かれた聖所との関わりが記されているし、ヤコブの記述にはサマリア地方やヨルダン川東岸の聖所が言及されていることから、アブラハムとイサクが南部のユダヤ系、ヤコブが北部やヨルダン川東岸系の部族の族長であったことが推測されるのである。イスラエル部族連合がその結びつきを強固にして、祭祀・伝承・神話を共有していく中で三代の族長の物語が形成されていったのだろうと考えられる。

出エジプト

旧約聖書の中でも大事件として扱われるのが、モーセのエジプト脱走である。それによれば、ヤコブの子のヨセフの時代にイスラエル人はエジプトに移住し、エジプト王の厚遇を得て栄えたが、王朝が代わって迫害が始まり、イスラエル人たちはモーセに率いられてエジプトを脱走し、40年間荒野を放浪して約束の地であるカナンに辿りついたというものである。

この放浪中のシナイ山でイスラエル人たちは神と契約を結んで十戒を授かるなど、ユダヤ教の中でも極めて重要なエピソードであり、仮庵の祭りなどの形で現代のユダヤ教にも継承されている伝承である。

旧来の解釈によれば、イスラエル人たちを厚遇した王朝は紀元前1730年頃から紀元前1580年のヒクソス(よその土地の王の意)であり、ユダヤ人を迫害したのはイアフメス1世が建国した第18王朝、モーセのエジプト脱走は諸説あるものの、前13世紀の第19王朝ラムセス2世(在位前1279-1213)の時代である。しかし、文書資料が豊富なエジプト側には一切の記録が無いことから、旧約聖書にあるような壮年男子だけで60万人という大規模な脱走事件が起きた(出エジプト12:37、民数記1:46)という訳ではなく、ごく少数者の脱走事件であったのだろうと推定する学者もいる。

あるいはこの数字自体はゲマトリアで人数そのものではなく「イスラエルの子ら(このヘブライ語を数字に変換すると「六十万三千」になる)」といった言葉を意味するのではないかという説もある。前述のイスラエル部族連合の中に「カリスマ的指導者に率いられてエジプトから脱出してきた」という伝承をもつ部族があって、その伝承が部族連合全体に広がって共有されていったのだろう。さらにエジプト脱出の伝承に、シナイ山における神の顕現に関する伝承が結び付けられて、シナイ山での契約の物語が成立したものと考えられている。

カナンへの道中

カナンへ向かう道中でも次のような逸話がある。

イスラエル人たちはアモリ人の土地を通行させて欲しいと、アモリ人の王シホンに願い出た。シホンはそれを拒否しイスラエル人たちに戦争を挑んだが逆に返り討ちにあい、町をことごとく奪われた。バシャンの王オグもイスラエル人たちに戦争を挑んだが、逆に返り討ちにあい全滅させられた。

この話はイスラエル人たちよりも先にカナンに入り、ラハブが自国を裏切る動機の一つとなったとされる。

カナン侵攻

前述のように、紀元前12世紀頃からイスラエル人たちは山岳地帯からカナン地方に進出した。これを描いたのが旧約聖書のヨシュア記と士師記である。この進出が敵対的侵攻だったのか平和的な定住だったのかについては諸説あるが、預言者的かつ軍事的指導者である「士師」が相次いで現れてイスラエル人全体を導いたとする旧約聖書の記述などからは敵対的侵攻が多く含まれていたことは確かである。ただし、旧約聖書の描く士師は、神の意志を伝えるシャーマン的な女性、特定地域で住民同士の様々な問題の仲裁に当たった小士師、一部部族の軍事的指導者たる大士師など様々である。旧約聖書の編纂期に、これらの人々が「イスラエル全体を裁き導くカリスマ的軍事指導者」の系列としてまとめられたとみる必要がある。

・・・・・つづく

・・・・・ ダビデの町 ・・・・・

-/-/-/-/-/-/-/-/-

前節へ移行 ;https://thubokou.wordpress.com/2019/04/11/

後節へ移動 ;https://thubokou.wordpress.com/2019/04/13/

※ 下線色違いの文字をクリックにて詳細説明が表示されます ⇒ ウィキペテ ゙ィア=に移行

*当該地図・地形図を参照下さい

—— 姉妹ブログ 一度、訪ねてください——–

【疑心暗鬼;民族紀行】 http://bogoda.jugem.jp/

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【閑仁耕筆;探検譜講】 http://blog.goo.ne.jp/bothukemon