Ӂ 長期連載:探検的・冒険的行動で世界を視座するフィルドワーク Ӂ

【この企画はナショジオ記載文趣“古代文明・歴史・冒険・探検”にその背景を追記・補講した】

〇● 古代イスラエル王ダビデとソロモンは、どんな王国を築いたのか ●〇

その答えをめぐり、考古学者の間で激しい議論が巻き起こっている

◎ 古代イスラエル 消えた王国 =3/6= ◎

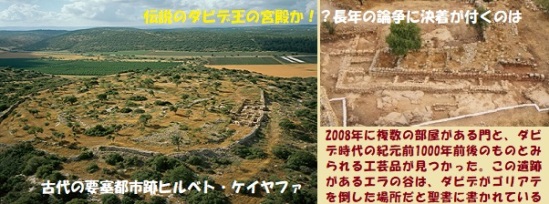

ガーフィンケルはいかにも学者らしい風貌(ふうぼう)で、穏やかなユーモアのセンスの持ち主だが、その胸の内に大きな野心を秘めているのは明らかだ。イスラエル考古学庁の職員から、エラの谷に高さ3メートルほどの巨石の壁があると聞き、2008年からヒルベト・ケイヤファで精力的に発掘を進めている。

ガーフィンケルが発見したのは、二つの壁の間に部屋がある城壁だ。北部のハツォルとゲゼルの都市遺跡にある城壁と同じ構造で、広さ2.3ヘクタール(東京ドームの半分ほど)の要塞(ようさい)都市を取り囲む形で立ち、城壁と隣接して住宅が並ぶ。こうした配置は、ペリシテ人の社会では見られない。

また、建物の内部でオリーブの種が4個見つかり、放射性炭素年代測定法(炭素14法)で、紀元前1000年ごろのものと特定された。牛、山羊、羊、魚の骨も多数出土したが、豚の骨はなかった。このことから、ペリシテ人ではなく、豚肉を食べないユダの人々がここに住んでいた(少なくとも食事をした)と考えられる。

珍しい発見もあった。原カナン文字(ヘブライ文字の原型)とみられる文字が刻まれた陶片だ。そこには、古代ヘブライ語の文献に出てくるような動詞が使われていた。これらの証拠から、この地域には紀元前10世紀に高度に発達したユダの人々の社会があったと、ガーフィンケルは結論づけた。低年代説派が存在しないとする都市が、実際にあった ということだ。

さらにガーフィンケルは、この要塞都市に二つの門があったことを突き止めた。二つの門がある要塞都市は、これまでに見つかっている限り、ユダとイスラエルの王国にしかない。「二つの門」はヘブライ語でシャアライムと呼ばれ、聖書にはこの言葉が3回出てくる。そのうちの1カ所(サムエル記上17章52節)には、ペリシテ人がダビデに追われ、ガトに至る「シャアライムの道」に倒れていたと書かれている。

「ダビデとゴリアテの物語と、この発掘場所はぴたりと一致します」とガーフィンケルは言う。「動物の骨から要塞都市の壁まで、ここはどう見ても典型的なユダの都市です。まあ、フィンケルシュタインとしては自説をくつがえされたくないから、ペリシテ人の都市だと強弁するのでしょうけれど」」

ガーフィンケルは自信満々だが、彼の見解にも反論の余地はある。主張の根拠となっているのは、たった4個のオリーブの種による年代測定と、古代ヘブライ文字かどうかもはっきりしない、陶片に刻まれた文字だ。しかも、発掘調査はまだ全体の5%程度しか終わっていない。

この遺跡がユダの都市だと主張する背景に「イデオロギー的かつ個人的な動機」があるとみられてもしかたがない、と考古学者のイランは話す。「フィンケルシュタインは(イスラエルの考古学界に君臨する)ボスのような存在です。若手はその支配に反発し、ボスを王座から引きずり降ろそうとしているんです」

シオニズムの旗を掲げる組織にとっては、若手の動きは好都合だ。フィンケルシュタインが王座から引きずり降ろされれば、ダビデ王が歴史上の人物としてよみがえることになる。

「ダビデ」という存在

ダビデの物語は3000年もの間、人々に語り継がれてきた。美術作品にもキリスト教やユダヤ教の礼拝の場にも、民間伝承にも、ダビデは登場する。ダビデにちなんだ名をもつ人も多い。イスラム教ではダウードと呼ばれ、アッラーに仕える偉大な王とされる。

キリスト教徒にとって、ダビデは血統的にも象徴的にもイエスの祖先であり、イエスはその血を引く者として、神に選ばれた救世主になったとされる。ユダヤ教徒にとってはイスラエルの建国の父で、神に権力を授けられた羊飼い出身の王だ。ダビデの子孫であるユダヤ人もまた、神に選ばれた民ということになる。

「イスラエルは世界でも長い歴史を誇る国であり、西洋の思想や文化に大きな影響を与えてきた―私たちがそう主張するのは、聖書はユダヤ人が書いたからです」。そう話すのは、マザールの発掘調査に資金を出したイスラエルの研究機関シャレム・センターのダニエル・ポリサー所長だ。「聖書からダビデと王国の話を消し去ったら、その物語はもはや史実ではなくなり、聖書は架空のものをあたかも存在したかのように主張するプロパガンダの書物ということになります。証拠がなければ、史実ではないと言われかねない。だから、発掘調査はとても重要です」

ダビデとソロモンの物語を伝える旧約聖書のサムエル記と列王記は、ダビデの時代から少なくとも300年後に、さまざまな思惑をもった筆者たちがつづったと考えられる。その時代の他の文献にも同じような記述があれば、聖書の記述の信頼性が高まるが、そうした文献は見つかっていない。 聖書考古学が生まれたころから学者たちは、アブラハムやモーセが実在の人物で、出エジプトやエリコの戦いが史実だと実証しようと、懸命に証拠を探してきたが、いまだに見つかっていない。とはいえ、

//////参考資料///////

Ӂ イスラエル王国の誕生 Ӂ

士師の時代から王政へ

サムエル記によると、紀元前1080年ごろペリシテ人が北部のガリラヤを制圧し、その地域のイスラエル人が奴隷となると、最後の士師で預言者でもあったサムエルは、サウルをはじめてのイスラエルの王として任じた。この王はペリシテ人との戦いの必要からでた軍事的な指導者であった。

サウル王の死後、サムエルに見出されたダビデは南部のユダ族をまとめて王となり、都ヘブロンを中心とした王国を建てる。これに対して北部イスラエルの11部族はサウルの死後、その子イシュバールを王とし、都マハナイムを中心に王国を建てた(サムエル下2:9-11)。これら二王国の内紛は7年以上続くが、イシュバールの死後、両国はダビデを王として認めることで和解した。

紀元前995年頃、ダビデは両王国の中心に位置するエルサレムのエブス人を倒し、以後、ここを拠点にペリシテ人らを退け、イスラエル王国(統一王国)を築いた。

ダビデの死後、紀元前963年にその子の一人ソロモンが国王を継ぐ。ソロモンは引き続き国の体制を整え諸外国との交易を盛んにし、またエルサレムに大きな神殿(エルサレム神殿)を建てた。この神殿は後世、第一神殿と呼ばれることになる。

ソロモンの死後、部族間の抗争により統一体制は崩れ、やがて10部族がイスラエル王国(北王国)として独立し、南のエルサレムを中心とするユダ王国(南王国)と分離することになる。以後両国は盛んに争ったが、この戦争によって国力が衰えた。

北王国の首都サマリアは紀元前721年にはアッシリアによって陥落した。アッシリアのサルゴン2世はサマリアのイスラエル人指導層などを奴隷として連れ去りまたは追放して、その土地にメソポタミアなどからの異民族を移住させた。ここにイスラエル王国は滅亡する。このとき故地から引き離されたイスラエル人たちは後に「失われた十部族」と呼ばれている。またサマリアにはアッシリア支配下の各地からの移民が移り住み、イスラエル王国の故地に残ったイスラエル人と移民との間に生まれた人々がサマリア人と呼ばれるようになった。サマリア人は、混血したことや移民たちの信仰をユダヤ教に混交させたことから後に差別される存在となった。

貢納国としてのユダ王国

一方の南部のユダ王国はアッシリアの貢納国として独立を保った。ヒゼキヤ(前715?-686年)が王のときにアッシリアとの間に戦争を起こすが、前701年にはエルサレムが包囲され陥落されそうになり、和議を結んで再び貢納国として独立を保った。 前612年にアッシリアが新バビロニアに滅ぼされたため、旧北王国の領土が解放された。これを受けてヨシヤ(前647-609年)は国内の宗教改革に取りかかった。前622年に祭壇から発見されたとする「申命記」の記述に従って、国内の祭儀と司祭制度を中央集権化した(申命記改革)。

前597年、新バビロニアのネブカドネザルがエルサレムに侵攻し、ヨヤキン王を含めた1万ほどのイスラエル人をバビロンに連れ去り捕虜とした。これは第一回の捕囚と呼ばれる。その後ユダ王国は新バビロニアの貢納国となったが、10年後にゼデキア王が完全独立を試みる。だが紀元前586年にはネブカドネザルによってエルサレム城壁が崩され神殿は破壊された。ここにユダ王国は滅亡。このときもバビロンに多くが捕虜とされて連れて行かれたが、これは第二回の捕囚と呼ばれる。捕囚されたユダヤ人たちのバビロンでの生活はかなり自由であった。

・・・・・つづく

・・・・・ エルサレム発祥の地、ダビデの町(ヘゼキアのトンネル) ・・・・・

-/-/-/-/-/-/-/-/-

前節へ移行 ;https://thubokou.wordpress.com/2019/04/12/

後節へ移動 ;https://thubokou.wordpress.com/2019/04/14/

※ 下線色違いの文字をクリックにて詳細説明が表示されます ⇒ ウィキペテ ゙ィア=に移行

*当該地図・地形図を参照下さい

—— 姉妹ブログ 一度、訪ねてください——–

【疑心暗鬼;民族紀行】 http://bogoda.jugem.jp/

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【閑仁耕筆;探検譜講】 http://blog.goo.ne.jp/bothukemon