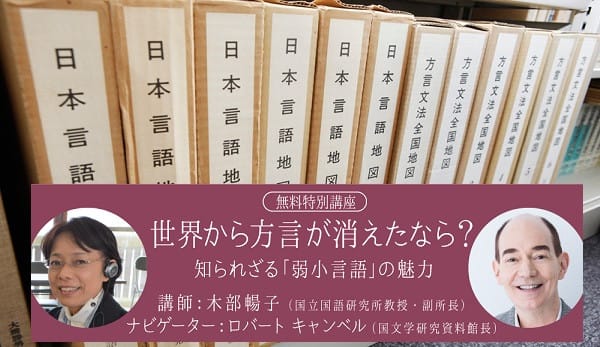

◇◆木部暢子(06) /第3回今もありありと思い出すぼくの「言語喪失」体験 =2/2=◆◇

考えてみれば、標準語教育、共通語教育にしてみても、集団就職した子が、都会で馬鹿にされないように(早くアコモデイトできるように)という配慮だった面があるわけで、「三丁目の夕日」の六ちゃんは、言語の上でいつまでもアコモデイトしない珍しい例だったのかもしれないと、あらためて思う。その一方で腑に落ちないことがある。

ぼくは、小学6年生の時(1980年代はじめのはずだ)、関西弁を話せなくなった自分について、喪失感と怒りを感じた。

関西弁(正確には明石弁)が汚い言葉などとは思っていなかったし、「だべ」とか「だっぺ」とか言っている連中に「言葉が直った」などと言われるのはまことに心外だった。つまり、自分の元の言葉に愛着を持っていたと言ってよい。

そういえば最近話した種子島の中学生たちは、「わたしたち、タネ弁、使えないよね」と言いつつ、クラスの中で「おばあさんに教えてもらって、タネ弁を沢山知っている」と自慢する子がいると聞いた。地元弁を沢山知って使えることは、「汚い」のではなく、むしろ自慢できることらしい。これは、言葉をめぐる考え方がどこかで変わってきたということなのだろうか。

「ユネスコの危機言語の発表は2009年でしたが、そこに至るまでに、世界のあちこちで、言語の多様性を見直す動きがあったわけです。アメリカでは、1990年代ぐらいには、危機言語を守る動きが出てました。もっと早かったのは、オーストラリアのアボリジニですかね。オーストラリアでは、死滅寸前のアボリジニの言語を再活性化した例もありました」

と述べつつも、この部分での木部さんの説明は、ぼくが期待したほど前向きなものではなかった。

「言語を守る動きは、うまく民族の多様性を尊重しようという方向でいけばいいんですけれど、アメリカなんかですと、根深い差別と結びついていたわけですね。ある言語をしゃべる人、英語をしゃべれる人としゃべれない人、英語をしゃべれる人はいい職につけるけども、しゃべれない人はつけない。日本もちょっと似たようなところがあって、言葉がおかしいって差別されることが、昔、実際あったんですね」

「言葉自体がいい悪いという問題ではなくて、社会的条件なんです。それで、少数の言語を守りましょうと言っても、地元の人は言葉によって差別されてきた経験があるので、そっとしておいてほしいという流れが、アメリカではありました。で、日本ではそっとしておいてほしいというか、もっと積極的に私たちの言葉汚いでしょうっていう反応になったわけです」

木部さんが、いや世界の言語学者が、フィールドで似た経験をしているとしたら、それはまことに重たいことだ。

にもかかわらず「タネ弁」を話せることが自慢できるような若い人たちがいるのも紛れのない事実であり、その点については、木部さんも心強く感じているという。

「アイヌ語は若い方が勉強するようになってます。そのためのラジオ講座もあるんですよね。アイヌ語でロックミュージックを作る人ですとかいますね。それを言うなら、沖縄でも奄美でも島の言葉で音楽を作る人たちがいます。それから奄美では、あまみエフエムというFM局が方言の番組をつくってるんですよ。若い方が、おじいとかおばあにインタビューして、方言を話してもらう。それで、年寄りが元気になる。言葉はメディアに乗ると強くなります」

結局、木部さんがいう「差別の経験」を直接知らない世代が社会の中軸を担うようになり、自分たちの地元のアイデンティティを探したときに、失われつつある言語を見いだした、ということなのかもしれない。今は一部の動きであっても、ここから先、加速していく可能性がある。しかし、それが期待しにくい地域も確実にあって、やはりそこは、言語学者に登場願わなければならない。

次回は“第4回「方言」と「言語」の違いとは”に続く・・・

■□参考資料: 「いま何もしなければ」なくなってしまう(3/4) □■

地域言語コンテンツの制作

言語の記録として収集している談話資料には,地域に伝わる昔話や,地域の人の創作物語があります(一部は kikigengo.ninjal.ac.jp で,音声付きで公開されています)。私たちはこれらの談話資料を利用して地域言語の絵本を制作し,地域言語の記録を蓄積しつつ,その一部を継承保存に利用しています。

地域言語の絵本は,多くの潜在話者が含まれる「親の世代」が,子どもへの読み聞かせに利用しているほか,これをモチベーションにして,地域言語の習得・練習にも利用しています。絵本の付録に付く朗読音声とことばの解説は,フィールド調査によってデータを収集し学術論文として執筆したものなどをもとに,地域言語コミュニティが利用できるかたちにして制作しています。

この例のように,言語の記録を利用した地域言語コンテンツをとおして楽しみながら地域言語を(再)習得することで,一人ひとりが地域言語の復興に取り組み,結果的に社会の中と個人の中の言語の多様性が保全された豊かな社会を維持していけるような研究を,私たちは行っています。

多様な言語が話される世界を目指して

ユネスコ(国際連合教育科学文化機関)は2009年に“Atlas of the World’sLanguages in Danger”(『世界消滅危機言語地図』)を発表しました。世界で約2,500の言語が消滅の危機にさらされているという発表です。日本で話されている言語のうち8つの言語―北海道のアイヌ語,沖縄県の与那国語,八重山語,宮古語,沖縄語,国頭(クニガミ)語,鹿児島県の奄美語,東京都の八丈語がその中に含まれています(図1図1 : 日本の危機言語・方言(ユネスコ2009 をもとに作成))。

この背景には,世界中で先住民が迫害されたり差別されたりして,人権が脅かされている,その人権を守ろうという国際連合の決定がありました。1982年に国連に先住民作業部会が作られ,93年には「国際先住民年」が,1995~2004年には「世界の先住民の国際10年」が制定されています。これを受けてユネスコは,2001年に「文化の多様性を尊重する宣言」を採択し,2003年に危機言語部門を立ち上げ,2009年の『世界消滅危機言語地図』の発表となったのです。

日本では

日本では1970年ごろまで「方言を使わないようにしよう」という教育が行われました。沖縄県や鹿児島県には,方言札というものがあって,学校で方言を使うとこれを首から下げさせられることがありました(写真①)。

そこまでしなくても,「方言を使わないように」という教育は各地で行われました。このため,この時期に学校教育を受けた人たちは,方言に対してあまりよい感情を持っていません。最近は多少,「方言は大事だ」という意識へ変わってきているようですが,それでもまだ「方言よりも標準語の方がいい」,「方言は必要ない」と考えている人はたくさんいます。

このような歴史とテレビの普及や人口の都市への集中といった生活の変化が重なって,いまやユネスコの発表にある8つの言語だけでなく,各地の言語・方言が消滅の危機に瀕しています。 ・・・・・・明日に続く

○○—–○○—–○○—–○○—–○○

◆ 4冊の琉球諸語絵本の冒頭部分【原語と訳の字幕付きです】 ◆

・・・https://youtu.be/63lmcEoXNwU・・・

動画再生不能の時は上記URL(⇑)をクリックしてください

◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇ ◇

=上記本文中、変色文字(下線付き)のクリックにてウイキペディア解説表示=

・-・-・-・-・-・-・-・-・-・-・

前節へ移行 ; https://thubokou.wordpress.com/2021/09/28/

後節へ移動 ; https://thubokou.wordpress.com/2021/09/30/

—— 姉妹ブログ 一度、訪ねてください——–

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【閑仁耕筆;探検譜講】 http://blog.goo.ne.jp/bothukemon/

・・・・・◇ ・ ◇ ・ ◇ ・ ◇ ・ ◇ ・ ◇ ・ ◇ ・ ◇ ・ ◇・・・・・