圧倒され 驚愕した石の彫刻群・遺構 10世紀のカーマスートラの世界・・・・・

今回も、ムガル帝国・建築文化とは いささか関係が薄いお話をしよう

過日

ムンバエ(ボンベイ)市から 汽車でカルカッタに向かった

道中、デカン高原を楽しみ 一週間の旅 直通の特急でも48時間を要する

ムンバエ飛行場には友人が連絡した車が待っていた 大型のベンツ 運転手だけだった

タージマハルホテルで社長が待っていると言い 昼食を共にし 夕食にも誘われた

夕食は郊外の彼の自宅であった

広大な庭の一角に 日本式庭園があり 純日本式の茶室に案内された 彼が言った

『ここに泊まるもよし 車が必要なら 彼を付けておきます』

私は早々に引き揚げ 安宿に向かった

ちなみに 彼はゴードリッジ社の最高経営責任者で ラジプート族である

「1819年、巨大な虎に襲われて窮地に陥った士官ジョン・スミスは、さらに深く山奥のジャングルへと逃げ込んだ。 このイギリス駐留軍の指揮官は、ハイダラーバード藩王国のニザーム(藩王)に招かれて、その狩猟に参加したのだった。

1819年秋に インド・ムンバエ駐在 英国の一士官・ジョン・スミスが虎狩りの最中に岩の寺院群と出会った。 それは深いジャングルの奥に完全に隠されていて、8世紀以来廃墟となっていた石窟寺院群である。

ジョン・スミスは 人跡未踏の地帯を虎に追われて更に進み 深く切れ込む河岸に辿り着いた。 逃げ疲れてワーゴーラ渓谷に踏み留まった彼は、ライフルを構えて撃つ準備をし、あたりに目をやった。

彼の視線は枝の茂みが覆っている岩壁をとらえ、その奇妙な形に興味をそそられた。 近くへ行ってみると、なんと岩を彫って細かな装飾を施こした馬蹄形の窓であった。

その日、ジョン・スミスは 1頭の虎も仕留めることはできなかったが、その代わりに アジャンターにある 30もの仏教の石窟寺院の大発見したのである。

一夜を窟内で過ごしたジョン・スミスは 翌朝 洞窟内外の壁画やテラスらしきものを確認した。 安全確認と さらなる興味で その周辺を歩き回った。

そこは ワゴーラ川の流れに沿って長さ 550メートルの半円を描く、高さ 76メートルの長大な断崖であった。

数層にわたりながら並ぶ石窟寺院の列は、長いあいだ人が住んだ気配はなく、列柱の上に円筒形の天井をもった内部空間も、密集するコウモリの住家と化していた。

ジョン・スミスは コウモリを追い払って中に入り、自分の名前を柱に書き残した。

多くの石窟 壁画やテラス 石仏らしきものを確認した彼は 取りあえず心配するニザームの下に帰り、報告した。 ニザームは古代の寺院群がジャングル内のどこかに存在する伝承を知っていた。

一週間後 ジョン・スミスの案内で調査隊がジャングルに分け入り、洞窟を調べた。

石窟は 深いジャングルの奥に完全に隠されていて、8世紀以来廃墟となっていた石窟寺院群であった。

インド・ムンバエ駐在 英国の一士官・ジョン・スミスが発見した遺跡は 30を数える仏教の石窟寺院、古代インドの最良の壁画のみごとな姿を壁や天井に今も残し 細部にいたるまで緻密で高い芸術性をそなえた壁画 精巧で見事な写実性のある石仏 岸壁に穿れた石窟寺院群であった。

盛期グプタ朝における宮廷生活を余すところなく伝えている 石窟寺院群である。」とニュースが流れた。

チャンドラグプタ2世(在位:376年-415年)は、古代インドのグプタ朝第3代の王。

自らを「武勇の太陽」と名乗り、東晋の僧である法顕の記した『仏国記』では超日王と呼ばれている。

第2代の王サムドラグプタから王朝を受け継ぎ、その最盛期を築いた。

イラン系のサカ朝(西クシャトラバ)を下し、西はアラビヤ海、北はヒマラヤ山脈の麓に至る領域を支配した。

デカン高原のヴァカタカ朝やパンジャーブ諸国はグプタ朝に臣下の礼を取り、事実上インドの全域を支配下に治めて、その領域を最大のものとした。

また、グプタ朝の文化的全盛期は5世紀頃であり、彼の統治下において その端緒が開かれたグプタ王朝は 次代のクマーラグプタ1世の時代に渡って繁栄した。

民間ではヒンドゥ教が隆盛する一方で、仏教も その研究においては盛んであった。 またアジャンター石窟寺院が再び活動を始めたのもこの時期といわれています。

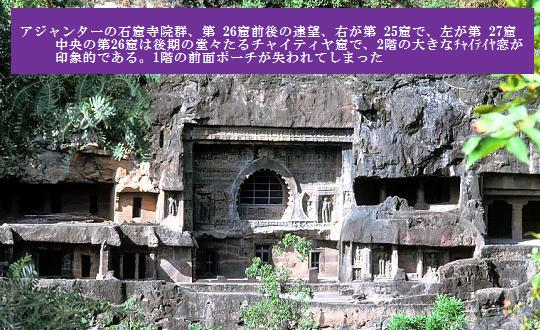

古代の石窟寺院が最も多くつくられたのは、現在の中部インドのマハーラーシュトラ州です。 アジャンターの石窟寺院は、マハーラーシュトラ州に残る 45ヵ所の石窟のなかでも最も名高い仏教窟です。

この地域に仏教が栄えたのはおもに 上記のグプタ朝時代で、これはアジャンターの後期にあたります。 しかし前期の石窟寺院はすでに前 2世紀のサータヴァーハナ朝の時代に存在していたのです。

仏教の石窟には 2種類あり、ヴィハーラ窟とチャイティヤ窟といいます。 ヴィハーラというのは僧院のことで、平地に木造あるいはレンガ造で建てられていたものを、石窟に置き換えたものです。

平地では中庭の4面を僧室が囲むが、石窟では採光の関係上、1面を外部に開いてベランダとしている。 中庭も空に開かれているわけではないので、集会ホール的な性格となり、大きなヴィハーラ窟ではこれを列柱で取り巻き、僧室とのあいだに回廊を造っている。

チャイティヤというのは 「聖なるもの」 を表し、紀元前のヒーナヤーナ(小乗)仏教の時代には仏像がつくられなかったので、その代わりにブッダを象徴するものが礼拝されました。

これをチャイティヤといい、 おもなものは法輪や菩提樹、仏足石などであったが、なかでも仏舎利を祀ったストゥーパが礼拝されることが多く、これがチャイティヤの代名詞にまでなったのです。

寺院にもストゥーパを本尊とするものが多く、これをチャイティヤ堂と呼んでいる。 アジャンターでは前期に 2院、後期に 3院の、合わせて 5院のみがチャイティヤ窟で、あとはすべてヴィハーラ窟です。

石窟寺院の起源は自然の洞窟にあったでしょう。 故郷の鷲羽山・王子ガ岳にもあります。 出家僧が住みつくことによって、僧院や礼拝堂となっていく。

しだいに人工的に開窟されるようになると、そのときモデルにしたのは、平地の木造寺院や僧院であった。

チャイティヤ窟もヴィハーラ窟も木造建築を模して柱や梁が彫り出され、軸組み構造のように彫刻されている。

チャイティヤ窟の内部は 2層分の高さがあり円筒形の天井をしているが、そこにも木造のように垂木や母屋 が彫刻されている。

これらは、洞窟である石窟寺院には構造的に不要であったが、建物らしく飾るための美的な方法だったのでしょう。

このように、石窟を木造のように細工することは、ポーチから仏殿にいたるまで、貫徹されていた。

2世紀に前期の開窟は終了しますが、およそ 300年を経た 5世紀に再開し、アジャンターの石窟寺院はグプタ朝の支配下で絶頂期を迎えている。

仏教もマハーヤーナ(大乗)期を迎えていて、窟院の内外とも仏像で飾られ、内部には古い窟院にまで壁画が描かれた。

本尊である佛陀の彫刻はヴィハーラ窟にまで置かれたので、僧院は次第に 荘厳を極めた事でしょう。

玄装三蔵が訪れたころが 最盛期だったと思われます。

偶像崇拝的な性格が強まるにつれて、仏教は変質し ヒンドゥ教的な要素も混入するようになる。 そして仏教の衰退とともに、アジャンターの石窟群は 8世紀には放棄され、忘れ去られてしまったのです。

しかし、 アジャンターがもつ ひときわ優れた文化遺産である壁画は、その高い質と量でインド亜大陸の他のいかなる壁画の追随をも許さないものです。

初期の作品は完全な形では残っておらず、大部分は 6世紀から 7世紀にかけてのものですが、これらの壁画こそ グプタ朝とその後継者の治世における、古代インドの絵画芸術の絶頂期を示しています。

しかも遠く離れたインドネシアのジャワ島の美術にさえも明らかな影響をおよぼしたと論証されている。

厳しい暑熱や風雨、さらにインドがたどった政治的動乱からも守られたこれらの芸術作品は、アジャンターの文化遺産の中核をなしているのです。 無論 敦煌莫高窟 そして 日本のへ・・・

アジャンター石窟寺院の美術的価値は、やはり後期窟に集中しているといえます。

第1,2,16,17窟は、入口柱や天井にミト像や飛天、蓮華や鳥獣の画像が描かれたり レリーフとして刻まれたりしている。

また これらの代表的なヴィハーラ窟の壁面にはジャータカ(本生譚)などの説話図が描かれている。 これらは、悟りを開いたものとしてのブッダが送った模範的生涯を表現する絵解きによって、よりいっそうの信仰心をもつよう巡礼に来た人々を教育する目的も持っていたのでしょう。

第1窟には、回廊左手にマハーシャーナカ本生譚が描かれている。 これは、ブッダの前生の姿であるマハーシャーナカ王子が世俗の快楽を捨て去る決心をする。

妃シヴァリーが踊り子達と共に出家を思い止まらせようとするが、引き止めきれず、王子は象の背に乗って王宮を去り、残された妃は深く絶望し、奴隷たちに囲まれて 快楽に身を焼くという場面です。

第1窟の天井には、想像上の動物や人間の姿が描かれている。 猿の悪ふざけに うんざりした水牛が 猿をころそうとするが、贈り物をさしだして水牛を説得する人間の姿などが描かれている。

また 有名な「蓮華を持つ菩薩像」が後廊の仏殿入り口付近に描かれています。

第17窟には、裕福な商人の息子であるシンハラの物語が描かれている。 シンハラは、父の忠告を聞かずに出航するが 船が難破し、遭難してしまう。

ようやくスリランカの浜辺に辿り着いたが、鬼女たちに襲われ、天を飛ぶことのできる白馬に助けられ、帰国を果たすことができる。

シンハラは心を入れ替えて魔物たちを退治するという話であす。 桃太郎伝説の元根ですね。

これらの説話図の描写は、説話の舞台ごとに王宮、山中などにまとめられ、構図も楕円形に人物を配置する独特の遠近法で描かれています。

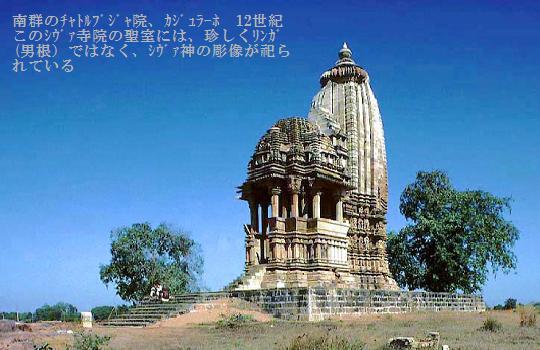

今一歩 足を延ばして エローラ石窟群の話を 明日にでもしましょう。 ムンバエ(ボンベイ)の東にあるアウランガーバード郊外の世界的に有名な石窟群です。

エローラ石窟寺院群とも言いい、世界遺産の中でも 最も印象的な遺跡の一つでしょう。

_____ 続く _____

*当該地図・地形図を参照下さい

—— 姉妹ブログ 一度、訪ねてください——–

【疑心暗鬼;民族紀行】 http://bogoda.jugem.jp

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【閑仁耕筆;探検譜講】 http://blog.goo.ne.jp/bothukemon/

【壺公慷慨;世相深層】 http://ameblo.jp/thunokou/

※ 前節への移行 ≪https://thubokou.wordpress.com/2013/07/07/≫

※ 後節への移行 ≪https://thubokou.wordpress.com/2013/07/09/≫