圧倒され 驚愕した石の彫刻群・遺構 10世紀のカーマスートラの世界・・・・・

“エローラ石窟寺院群” その一

かつて誰も夢想だにしなかった気宇壮大な計画をなし遂げたのは、往古のエローラの石工たちでしょう。

8世紀にラーシュートラクータ朝の王クリシュナ1世の命を受け、ヒンドゥー神話のシンボルであるヒマラヤのシヴァ神のすみか、カイラス(カイラーサ)山を地上にもたらすべく、

石工たちは岩山を彫刻して巨大な聖山としての石彫寺院をつくりあげたのです。

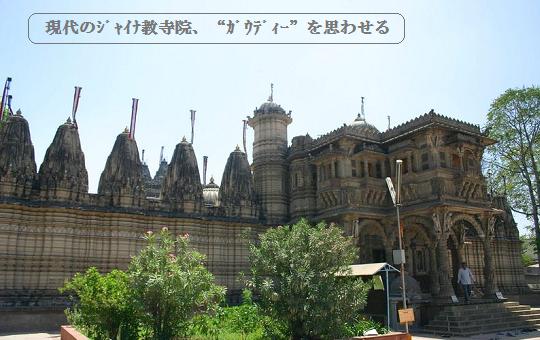

エローラに残る 34もの石窟寺院は仏教期からヒンドゥー教期をへてシジャイナ教期へといたる時代をとおして、工芸の水準の高さを示すだけでなく 4世紀以上もの長きにわたる 3宗教の平和的共存の姿をも見せてくれるのです。

エローラ石窟寺院群とも言います。

エローラ石窟寺院群は世界遺産であり、世界遺産の中でも最も印象的な遺跡の一つでしょう。

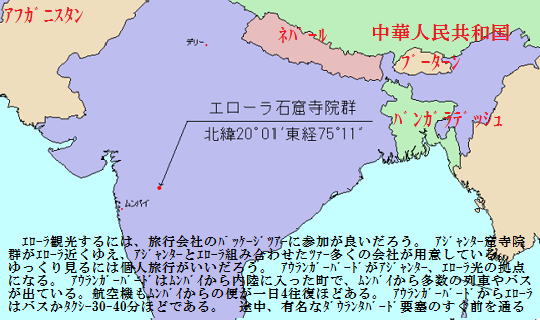

エローラは、インドのマハーラーシュトラ州、アウランガーバードから30キロメートルほど離れた村です。 ここに世界的に有名なエローラ石窟寺院群がある。

このエローラにある岩を掘って作られた石窟寺院群はその典型的な遺跡として知られている。

エローラ石窟寺院群は世界遺産であり、アンコール・ワットやピラミッドと並び、世界遺産の中でも最も印象的な遺跡の一つでしょう。

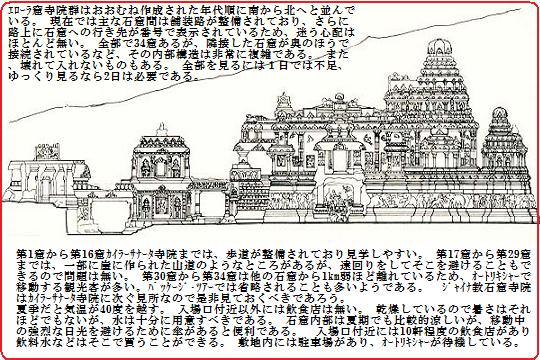

34の石窟が、シャラナドリ台地の垂直な崖に掘られており、5世紀から10世紀の間に造られた仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教の石窟寺院や修道院・僧院・僧坊などから構成されている。

仏教寺院(仏教窟)の数は12窟で、石窟寺院群の南端に位置する第1窟から第12窟がそれります。 ヒンドゥー教寺院(ヒンドゥー教窟)は第13窟から第29窟までの17窟、

北端に位置する第30窟から第34窟までの5窟がジャイナ教の寺院(ジャイナ教窟)となっている。

それぞれ石窟は近接している上に作られた時期も重なっており、これらの事実はインドにおける宗教の寛容性を表している、といえるでしょう。

ラシートラクータ朝は 753年~973年に主としてデカン地方を支配した王朝です。 もともとは、バーダーミのチャールキヤ朝の封臣であって、

7世紀前半からベラール地方を治めていたが、733年に、ダンティドゥルガが家を継ぐと、その衰退に乗じて勢力を拡大した。

753年、バーダーミのチャールキヤ朝の君主を追放し、「王の中の大王」と称し、デカン地方を支配者となった(在位753年-756年)。

首都を現ショラーブルの近くのマールケードに定めた。 ダンティドゥルガには子がなかったので叔父のクリシュナ1世(在位756年-775年)が王位を継ぎ、カーンチブラムのバラヴァ朝を攻めるため、南インド方面に軍を送った。

ヴェンギの東チャールキヤ朝を圧迫するとともに、エローラ石窟のカイラーサ寺院を建造した。

クリシュナ1世の次子ドウルヴァ(在位780年-792年)と その第3子のゴーヴィンダ3世(在位792年-814年)のときが全盛期を迎えている。

その支配は一時カナウジからインド亜大陸南端のコモリン岬まで及び、ランカ(スリランカ)の王や宰相も捕虜にして 支配した。

一方、ゴーヴィンダ3世の子アモーガヴァルシャ1世(在位814年-880年)は、文芸の保護者として知られ、平和を好む傾向があった。

8代目のインドラ(在位915年-927年)のとき、915年 – 918年の 北インド遠征でブラティハーラ朝のマヒーバーラを討って、カナウジを陥れて破壊した。

しかし、東チャールキヤ朝との戦いでは、決定的な勝利を得ることはできなかった。

12代目のクリシュナ3世(在位939年-966年)は、北インド・マールワのバラマーラ朝や東チャールキヤ朝との戦いを進めるとともに、バラヴァ朝に代って勃興してきたチョーラ朝との戦いを始めた。

949年、クリシュナ3世は、チョーラ王バラーンタカ1世を破り、チョーラ朝の北部を併合した。 しかし、クリシュナ3世の死後

チョーラ王バラーンタカ1世は ラシートラクータ朝に敵対する勢力が団結して、その後継者に敵対した。

東チャールキヤ朝やチョーラ朝の攻撃が繰り返され、王朝は急速に衰退した。 973年、マールケード・首都が焼かれ、チャールキヤ朝の子孫を自称する封臣のタイラ2世によって滅ぼされて終った。

≪ デカン高原 前記載の諸王朝相関図 ご参照 ≫

平和共存した異宗教

アジャンターとならんで中部インドの石窟寺院を代表するのが、アジャンターから 僅か100キロメートルばかり離れた山地に ここエローラはあります。

ここでは 34の石窟寺院が岩山に沿って一列に並んでいるが、アジャンターと異なるのは、仏教窟とヒンドゥー教窟とジャイナ教窟とが、南から北へと場所を分けあって共存していることです。

開窟されはじめたのはアジャンターの終わり頃、つまり仏教の凋落期にあたる 6世紀から 7世紀にかけてです。

末期の仏教窟が南の第1窟から 12院、ヒンドゥー窟が第 13窟から 17院、そして北に少し離れてジャイナ窟が第 30窟から 5院 と並んでいる。

仏教石窟

エローラ石窟寺院群でもっとも古い時代のものが仏教の遺構です。 それらは5世紀から7世紀の間に作られた。

近隣にあるアジャンター石窟群の仏教窟と同様に、エローラの仏教窟にも二種類の石窟があります。

一つはヴィハーラ窟で、エローラの仏教窟の大半がこの様式であす。 ヴィハーラ窟は日本語でいう僧房や僧院のことで、修行僧がここで生活しながら瞑想を行なった。

ヴィハーラ窟には瞑想室を中心として庫裏(台所)、寝室などの付帯設備が作られている。 付帯設備が多いためヴィハーラ窟は階層構造となっている大きな窟が多い。

もう一つは 仏塔(堂塔)のあるチャイティヤ窟です。 チャイティヤ窟の石窟には 菩薩と聖者を従えた仏陀の像が掘られている。 今でいう仏殿や本堂ですね。

仏教窟は 7世紀から 8世紀にかけて、ほぼ 2キロメートルにわたる玄武岩の岩壁を彫って造営された。 新しい型を生んでいるのは、第 11窟と第 12窟で、

これらは「ドータル(2階)窟」 と誤って名づけられたが、実際は 3階建てであり、後者・第 12窟は 「ティーン・タル(3階)窟」 の名前どおり 3階建です。

ファサード(回廊)には四角い柱とバルコニーが規則正しく並び、まるでオフィス・ビルのような印象を与える。

内部は列柱ホールで、壁面にはマハーヤーナ(大乗)期の仏教世界を構成する神々の姿が彫刻され、奥の仏堂には大きな仏坐像が彫られている。

エローラで唯一のチャイティヤ窟は第 10窟で、ヴィシュワカルマ窟とよばれる三廊式の堂である。 柱には壺葉飾りのモティーフが見られ、ストゥーパの前には三尊形式のブッダ像が彫刻されている。

初期、中期のチャイティヤ窟は最奥部に仏間があり、仏間の中央に仏像(大半が釈迦像と思われる)が彫られている。

中央の仏像の周囲には、各種の菩薩像や天女が彫られている。 これらの仏像は雑然と並んでおり、いささかグロテスクに感じられる。

現在の日本のお寺でよく見られるような幾何学的な配置はしていない。

日本では法隆寺五重塔の初重内陣にある涅槃像や入滅の場面の彫像群に同じような意匠を見ることが出来ます。

後期のものは吹き抜けのようなホールがあり、最奥部にストゥーパを背にした仏像が安置されている。

ヴィハーラ窟にしてもチャイティヤ窟にしても、もともとは木造である僧院と仏殿を模範としているので、石窟の内部には木造構造を模した柱や梁が彫られている。

第10窟はヴィシュワカルマ窟といい、一般的には大工の石窟と言われ仏教石窟の中でもっとも有名な石窟です。

第10窟はチャイティヤ窟で仏教石窟の中では最後期のもので、上記のごとく三廊式の堂である。 この窟の天井の高いホールに入ると、奥にあるストゥーパが目に入る。

暗さに目が慣れると肋骨のような彫刻に覆われた天井に気が付くでしょう。 あたかも大聖堂のような壮麗さで、慄然となる。

ストゥーパを背にして、高さ15フィ-トの説法をする仏陀の像が 凛と鎮座している。

奇跡のようなカイラーサ寺院

エローラの石窟寺院群の中央にそびえているのが、この驚くべきヒンドゥー寺院である。 もはや 洞窟ではないインド最大の「石彫寺院」は、

頂部に黒光りする玄武岩の巨大な冠石をいただき、足元までくまなく彫刻におおわれて、その技術の水準の高さを誇示している。

岩を細工することにかけてはベテランの工匠たちは、クリシュナ1世の野望に応えるべく、南インドのバッタダカルにおけるチャイティヤ朝の寺院建築をモデルにしつつ、

バッラヴァ朝の建築芸術をも凌駕するほどの寺院を造営しなければならなかった。

玄武岩の岩山から寺院を彫り出すアイデアは、マハーバリプラムの有名な「ラタ」がヒントになった。

≪ マハーバリプラム; ベンガル湾に臨む港町 マハーバリプラムの海辺と岩山に 数多くの寺院や彫刻の遺構。 とりわけ 「5つのラタ」 とよばれる 19世紀に発掘された特異な一連の石彫寺院は インドの中世建築揺籃として 評価されている。 訪れた事無く、資料のみ ≫

中部インドのエローラに、こうして南方型の寺院建築様式が導入された。 ヴィマーナ(本堂)は水平層が重なる階段状をなし、各層にはチャイティヤ窓が刻まれた。

マンダバ(拝堂)の屋上には丸彫りで 4頭のライオンが彫刻されている。 その手前にはシヴァ神の乗り物であるナンディ(牡牛)のための 2層の堂、

その両側にはスタンバ(記念柱)が彫り出され、さらに 手前に入り口の門がある。

これらすべてはひと続きの岩山の斜面から彫り出されたもので、頂上でシヴァ神が瞑想にふけったという神話的なカイラス(カイラーサ)山を、

これほどみごとにシンバライズした寺院はほかにないでしょう。

ヒンドゥー教石窟 と ジャイナ教石窟 は 明日の話といたしましょう。

_____ 続く _____

*当該地図・地形図を参照下さい

—— 姉妹ブログ 一度、訪ねてください——–

【疑心暗鬼;民族紀行】 http://bogoda.jugem.jp

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【閑仁耕筆;探検譜講】 http://blog.goo.ne.jp/bothukemon/

【壺公慷慨;世相深層】 http://ameblo.jp/thunokou/

※ 前節への移行 ≪https://thubokou.wordpress.com/2013/07/08/≫

※ 後節への移行 ≪https://thubokou.wordpress.com/2013/07/10/≫