圧倒され 驚愕した石の彫刻群・遺構 10世紀のカーマスートラの世界・・・・・

“エローラ石窟寺院群” その二

神々の世界の回廊・ヒンドゥー教石窟

ヒンドゥー教の石窟寺院は初期のものは仏教石窟と同じような構造をしている。 が、中期のものは複数の入り口や窓が設けられ、いくらか開放的になっている。

さらに後期のものになると、完全に掘り下げられて広間が中庭状になっていたりする。 カイラーサナータ石窟寺院にいたっては神殿そのものが完全に外部に露出してしまっている。

ヒンドゥー教の石窟寺院群のなかでは、ヴィシュヌ神に捧げられた第 15窟が有為転変を示していた。

当初、仏教のヴィハーラ(僧院)窟としてつくられたものが、ラーシュトラクータ朝時代にヒンドゥー寺院に転換されて、ダシャーヴァターラ(10の化身、ヴィシュヌ神)窟とよばれるようになった。

2層の石窟で囲まれた前庭の中央には単岩のマンタラバがあり、チャイティヤ窓の飾りをもつ壁・壁龕 には彫像が彫られ、本当の窓には格子が嵌められている。

本堂である 2階建ての列柱ホールでは、周囲の壁がヒンドゥーの彫刻家たちの活躍する舞台であった。 見事に装飾されている。

豊かに彫刻された列柱がファサードをつくる第 21窟のラーメシュワラ窟は、ヒンドゥー教期の最初期の窟院のひとつとみなされています。

列柱には方杖に優美な天女像が彫刻され、左右の壁には河の女神ガンガーとヤムナー(共に河川の神)が彫刻されている。

中央に入り口があり、ベランダのすぐ奥がガルバグリハ(聖室) となっている。 内部の柱の柱頭はインド北部に典型的なクション型をしている。

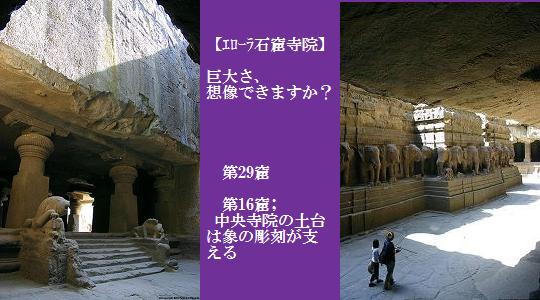

第 29窟のドゥマール・レナー窟には、後期の技法であろう より繊細である。 聖室はホールの中央や奥壁に位置するのではなく、偏心した位置にあり、3つの入り口からの軸線が交差して、十字形のプランとなってた。

ドゥヴァーラバーラとよばれる護衛神の巨大な彫像が囲んでいる聖室の中央には、シヴァ神の象徴としてのリンガ(男根) が祀られている。

この聖室はチャイティヤ祠堂(四面堂)形式で、四方に開口部をもっている。

ヒンドゥー教の石窟寺院は初期のものは仏教石窟と同じような構造をしているが、中期のものは複数の入り口や窓が設けられ、いくらか開放的になっている。

さらに後期のものになると、完全に掘り下げられて広間が中庭状になっていたりする。 カイラーサナータ石窟寺院にいたっては神殿そのものが完全に外部に露出してしまっている。

カイラーサナータは 前日 “奇跡のようなカイラーサ寺院”で触れましたが インドのヒンドゥー教の石窟寺院で 比類なき遺構

カイラーサナータ寺院 この石彫寺院に命を吹き込んだ、質量ともに他を圧倒する彫刻の数々は、多種多様な神々、悪魔、空想上の動物などで、私たちは 感嘆させずには居られません。

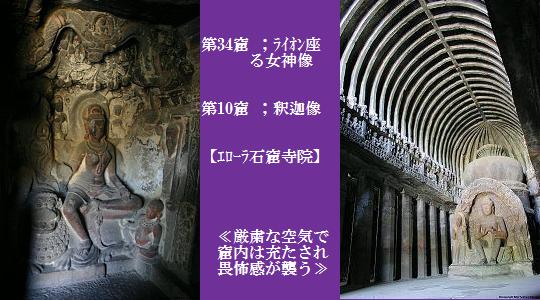

一例を挙げれば、寺院への入り口の南側にはシヴァ神の妃でライオンの背に乗ったドゥルガー女神が描かれ、水牛の姿をした悪魔の王であるマヒビシャと勇敢に対峙している。

この場面は叙事詩『ラーマーヤナ』の彫像化、悪魔の王を打ち負かすことができなかったシヴァ神とヴィシュヌ神は 彼らのシンボルである武器をその女神に譲り、その美しくも残忍な女神は、8本の手を使って四方八方へ武器を投げつける 言うはなしです。

また、幸運と美の女神ラクシュミー、象の頭をもつガネーシャ、弓矢を手にする愛の神カーマ、聖なる河の女神ガンガーとヤムナー、など カトマンズーでも 慣れ親しんだ神々が 見事に刻印されている。

エローラのヒンドゥー窟では、こうしたモティーフがくりかえし用いられているが、戦闘の場面や動物を描いた天井画や壁画もあったそうですが、残念にも、不完全にしか残っていません。

ジャイナ教石窟

ジャイナ教の石窟寺院は ヒンドゥー教後期の様式を真似ている。 外部に露出した神殿もある。 石窟は小規模だが装飾が多く、それぞれの石窟は連結されており、活動的な雰囲気が感じられた。

ジャイナ教の石窟は他と比較してそれほど大きくはないが、繊細で複雑な構造を持ち、一種の芸術的作品と言って良いでしょう。

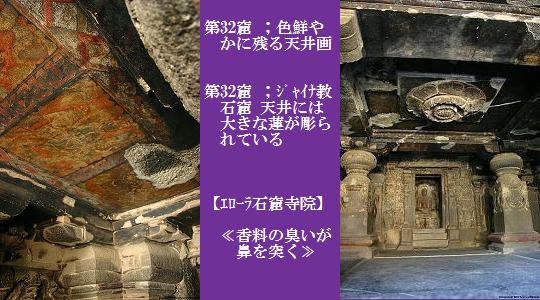

第32窟は ジャイナ教の石窟でチョーター・カイラーサナータ(小カイラーサナータの意)と言われ、石窟の正面の中庭に第16窟と同様に外部に出現した神殿がある。

第16窟と大きく違うのは、石窟のほうも充実していることです。 第32窟の石窟の中はジャイナ教の神殿となっており、天井にはすばらしい蓮の彫刻が見られる。

また 第34窟(第32窟、第33窟と繋がっている)には美しい女神が、豊かに実ったマンゴーの木の下で、ライオンの上に座り壮麗な姿態を見せている。

もちろん 神像はこれだけではなく数多くの神像が壁を埋めている。 ジャイナ教石窟には豊富な天井画が見られ、今でも多くの天井画が残っていました。

他の ジャイナ教の石窟も繊細な彫刻と、複雑な内部構造を持っており、互いに内部で繋がっている。 そのため、私には 境界がはっきり判らなく 空中回廊のような錯角を覚える。

ジャイナ教の石窟寺院は、中庭の神殿とそれを囲む充実した石窟寺院群から構成されていますがが、この構成は現代のジャイナ教の寺院の特徴となっています。

現代のジャイナ教寺院(前記載写真)は中央部に神殿があり、それを中庭をはさんで外郭がぐるりと囲っている。

この外郭は仏教寺院の簡素な回廊と違って充実したもので、立派な塔や小神殿が付随した立派なものでした。

エローラのジャイナ教の石窟寺院は、ジャイナ教寺院の原形とも言えるものでしょう。

ジャイナ教とは、仏教の開祖釈迦とほぼ同時代のマハーヴィーラ(前6世紀-前5世紀)を祖師と仰ぎ、特にアヒンサー(不殺生)の誓戒を厳守するなどその徹底した苦行・禁欲主義をもって知られるインドドの宗教です。 ジナ教とも呼ばれています。

仏教と異なりインド以外の地にはほとんど伝わらなかったが、その国内に深く根を下ろして、およそ2500年の長い期間にわたり インド文化の諸方面に影響を与え続け、今日も 少数ですが、 無視できない信徒数を保っている。

マウリヤ朝時代には チャンドラグプタ王や宰相カウティリヤなどの庇護を得て 教団はいっそうの拡大をみた。

それ以降のジャイナ教教団史をみる上では、シュヴーターンバラ(白衣派)と ディガンバラ(裸行派、もしくは空衣派)が分裂しながらも存続している。

両派の分裂は1世紀頃に起こったと伝えられる。 相違点は、白衣派が僧尼の着衣を認めるのに対し、裸行派はそれを無所有の教えに反するとして裸行の遵守を説く。

また、裸行派は裸行のできない女性の解脱を認めません。 白衣派は行乞に際して鉢の携帯を認めるが、裸行派ではこれも認めないのです。

白衣派は寛容主義に立つ進歩的なグループ、裸行派は厳格主義に徹する保守的なグループです。ただし、両派の相違は実践上の問題が主で、教理上の大きな隔たりはみられない。

近年、殺生を禁じられたジャイナ教徒の職業は 商業関係の職業に従事し、商才にたけたジャイナ商人は インドでは有名です。

このように エローラの石窟寺院は、概して新しくなるほどその様式が外部に開放的になっていくが、それはそのまま人間の精神史を表しているのでしょう。

初期の仏教は己の救済だけ追究する内向的な思想であったという。 そのため瞑想室のような閉空間を必要とした。

時代が下がるにつれ、徐々に宗教は大衆を救う大乗的なものに変化し、それにつれて石窟寺院も開放的になっていく。 ついには石窟そのものが必要なくなり エローラは放棄された。

石窟寺院の終焉

この地で最後に開窟をしたのは、9世紀にやってきたジャイナ教徒であった。 彼らは第 30窟から第 34窟までを造営したが、ヒンドゥー教のカイラーサナータに刺激されて、盛んに石彫寺院を造営した。

第 30窟は幅25ネートルに奥行きが 40メートルあり、チョーター・カイラーサ(小カイラーサナータ)を造営した。 しかしこの第 30窟は完成を待たずして放棄されてしまった。

大寺院カイラーサナータを小型化したこの建物の中には聖室がつくられ、その上部に南方型の階段状ヴィマーナ(尖塔)がそびえ立っていたが、今は頂部が失われてしまった と説明をうけた。

ジャイナ窟で最もすばらしいのは、インドラ・サバー(インドラの宮殿) という名前が付く、第 32窟でしょう。

32窟の門を入った前庭に、チャトルムカ祠堂 が独立して建ち、高さ 10ネートルのスタンバや象の彫刻とともに、2階建ての石窟に囲まれている。

奥の本堂は奥行きが深く、その柱群は華やかに彫刻されている。

ここエローラは ひとつの岩山から彫り出されて 32窟のように ネガとポジの空間が相対しているのが、じつに興味深い また 驚愕する。 また 第32窟の天井画も 残っていて 興味つきない。

最後の第 34窟は小窟であるが、隅々まで彫刻された内部空間の密度の濃さは、エローラ随一でしょう。

ジャイナ教徒の彫刻家たちの貢献にもかかわらず、 最初期の開窟から 4世紀後にはエローラの最盛期が過ぎ、幾多の寺院が未完のままに終わった。

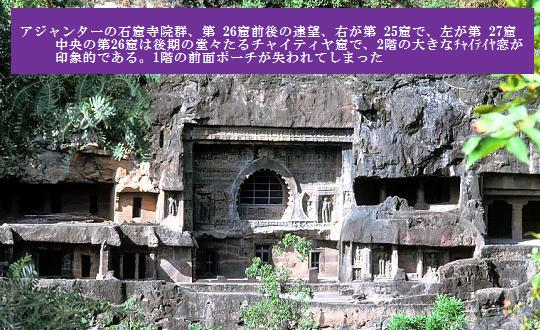

けれどもアジャンターとは違って、エローラは忘れ去られることなく、今にいたるまで常に巡礼者たちの集う、仏教・ヒンドゥー教・ジャイナ教 3宗教の聖地となっているのです。

エローラは、今日 マハーラーシュトラ州の石窟寺院のなかでも最も多くの人々が訪れる窟院群です。

近くに交通量の多い幹線道路が通り、玄武岩はあちこちでひび割れているにもかかわらず、壮麗な寺院と僧院はその魅惑的な輝きをほとんど失っていない。

19世紀末に英国ムンバイ駐留軍のシーリ大尉が エローラを目の当たりにしたとき、こうつぶやいたといわれています。

「宮殿は廃墟となる。 橋は落ちてしまう。 最も高貴な建物でさえ時の流れに道を譲るだろう。 しかし ひっそりと生きてきたエローラの石窟寺院は再評価され、過去の名声を取り戻し、いつまでも賛嘆されつづけるにちがいない」

・・・・“跛っこのティムール”を書き出し、旅した地域内で ティムール王朝 そして ティムールの血脈“詩人のバープル” ムガル帝国の興亡 やや 専門的な建築分野まで 筆を走らせた。

私が学んだ建築学は別の分野ですが、放浪したイスラム世界の建築について 次回 話してみよう・・・・・・

_____ 続く _____

*当該地図・地形図を参照下さい

—— 姉妹ブログ 一度、訪ねてください——–

【疑心暗鬼;民族紀行】 http://bogoda.jugem.jp

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【閑仁耕筆;探検譜講】 http://blog.goo.ne.jp/bothukemon/

【壺公慷慨;世相深層】 http://ameblo.jp/thunokou/

※ 前節への移行 ≪https://thubokou.wordpress.com/2013/07/09/≫

※ 後節への移行 ≪https://thubokou.wordpress.com/2013/07/13/≫