とこしえの愛を記念する廟

国威が最盛期にあったムガル帝国の 第 5代皇帝シャー・ジャーハン(在位 162年~1658年) は、1630年に帝国の軍隊を率いて デカン高原へと向かった。

アッラーの加護を得て、南インドも版図に組み込もうとしたのです。 このとき、皇帝の愛する王妃 ムムターズ・マハルは身ごもっていたが、夫の遠征につき従っていた。 苦境の時代から皇帝を励まし、支え 常に行動を共にして来た。

そして翌年、中部インドのブルハンブルで 皇帝の 14番目の子供を出産したのち、その産褥熱 がもとで、38歳にして世を去ってしまった。

ムムターズ・マハルとは 「宮廷の選ばれし者」 という意味で、シャー・ジャーハン帝に嫁ぐ際に 義父・帝ジャハーンギール(在位 1605年~1627年) から授けられた愛称です。

本名はアルジュマンド・バヌ・ベゲムといい、宮廷の名家の出身(ペルシャ系の亡命貴族)で、結婚後は皇帝のよき 相談相手でもあった。

シャー・ジャーハン帝は 終生かわらずムムターズ・マハルを溺愛し、戦場にさえも伴ったのです。

その王妃に先立たれると、シャー・ジャーハン帝は 国中が 2年間の喪に服すことを命じ、みずからも深い悲しみに沈んで、生涯心が晴れることがなかった と言います。

帝国の領土拡大や宮廷政治に意欲を燃やし、「世界の王( シャー・ジャーハン)」 と名のった皇帝も ただムムターズ・マハルをしのび、彼女の記憶を永遠に留めるために墓廟の建設に没頭した。

その墓廟こそ インド亜大陸で最も壮麗にして典雅な、タージ・マハル廟 なのです。

1632年着工、1653年竣工。 建材はインド中から1,000頭以上もの象で運ばれてきたといわれ、大理石はラージャスターン地方産という。

その他、碧玉はパンジャーブ地方から、翡翠は遠く中国から、トルコ石はチベットから、ラビスラズリはアフガニスタンから、サファイアはスリランカから、カーネリアン(紅玉髄)はアラビアから取り寄せられたものだという。

全体で28種類もの宝石・宝玉が嵌め込まれていた。 ペルシャやアラブ、果てはヨーロッパから2万人もの職人を集め、22年の歳月をかけて建造された「世界一ゴージャスな建物」 とも云われる。

タージ・マハルとは ムムターズ・マハルの名前が縮められたもので、「宮廷の冠」 をも意味している。

シャー・ジャーハン帝の ため息が石化したと形容される この廟は、宮廷のあるアーグラ城(赤い城塞)に近い ヤムナー川の右岸に建っている。

左右対称で 均整のとれたムガル建築の伝統を引き継いで、それを絶頂にまで高めた廟建築です。 敷地の広さは 17ヘクタールにおよび、その広大な四分庭園 の中央の池に姿を映す廟は 幻想的に美しい。

タージ・マハル廟が造営された当時の年代記によれば、「タージ・マハル その偉容と美しさは、天上の七つの楽園をも凌ぐ」 ものであった。

また、17世紀のフランスの医者で旅行家のフランソワ・ベルニムは 「タージ・マハルの芸術性の高さに比べたら、エジプトのピラミッドなど、単に石塊を積みあげた山にすぎない」 とまで評しているのです。

タージ・マハル廟が完成したのは 1643年で、付属施設を含んだ境内全体の竣工は 1647年、着工から 15年の歳月が流れていた。

本来 インドには、墓を建てるという習慣がなかった。 すべての死者は 49日目に 生まれ変わるという輪廻 の思想に支配されていたからです。

インドに廟建築がもたらされるのは イスラームの侵入後であって、300年にわたる 「デリー・スルタン朝」 の時代を通して定着し、北インド全体に廟が建てられると、しだいに ヒンドゥのラージプート諸族もこれに倣うようになった。

しかし 廟建築を最も発展させたのは ムガル朝であった。 それまでの やや鈍重な形を脱して、帝国にふさわしく雄大にして洗練された廟建築が造営されるようになる。

その先駆けが、 1565年に建てられた ムガル朝の第 2代皇帝のために、フマーユーンの愛妃 ペルシャ出身の王妃で信仰厚いムスリムであったハミーダ・バーヌー・ベーガム(ハージ・ベグム)が、義父・アクバル大帝に懇談し フマーユーン廟でした。

広い四分庭園(チャハルバーグ) の中央に建つデリーのフマーユーン廟は、高い基壇の上にペルシャ風のイーワーン(回廊の外壁)を 4基背中合わせにし、その上に二重殻のドーム屋根を架け渡して 白大理石でおおった構図的な意匠でした。

これが すばらしい出来栄えであったので、以後の廟建築は ほとんどが この形式に倣うこととなった。

その形式の洗練と発展の頂点に位置するのが、アーグラのタージ・マハル廟なのです。

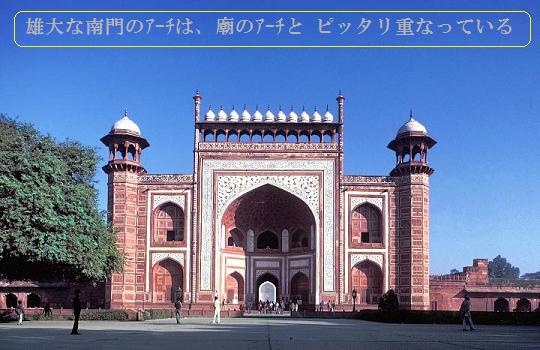

雄大な赤砂岩の大門をくぐると、そこには広大な正方形の四分庭園があり、その奥に 約 100メートル角で 高さが 7ネートルの大基壇があり、 四隅には細身のミナレット(尖塔)が立ち上がる。

その中央には 尖頭アーチ形の大イーワーンを 四方に面させた廟本体が聳え その上に やや馬蹄形の断面をした、高さ 65メートルのドーム屋根が乗せられている。

これら一切が 純白の大理石でつくられ、その美しいプロポーションと 気品の高さが 世界中の人々から絶賛を浴びることになったのです。

タージ・マハル廟は、全体にペルシャ建築の影響が顕著です。 四分庭園もイーワーンもドーム屋根も、さらには壁面の象嵌細工の技法も ペルシャからもたらされた。

インド的な要素といえば、中央ドームの四方に、重たげな屋根を細い柱が支える 「チャトル(小塔)」 であって、この名前は 「傘」 を意味するサンスクリット語の 「チャトラ」 から来ています。

このチャトリが インドのイスラーム建築を特徴づける要素となり、タージ・マハル廟のマナレット(尖塔)の頂部にも添えられ、大門の上には 小チャトリが華やかに並んで装飾要素となっている。

さて、この ならびない芸術作品の作者が誰であるのか、公式の記録に残されていないことから、さまざまな説を生んだ。 その建築家はペルシャ人? インド人? いや オスマン帝国からの欧州人説までも唱えられた。

しかし 1930年代になって発見された写本 『ディーワーニー・ムハンアフマド・ラフォーリー』 によって、タージ・マハル廟の建築家は、デリー城の設計にも参加した ウスタド・アフマド・ラフォーリー(ペルシャ系)であると考えられています。

けれども この偉大な達成を彼ひとりに帰することはできない。 建て主である シャー・ジャーハン帝自身が、デザイン上も重要な役割を果たしたことは明らかであるし、皇帝はまた世界各地から工匠や職人を集めていのです。

モザイク職人や大理石工、書家などの国際的なスタッフのなかには、フランスの金細工師・オースタン・ド・ボルドーや イタリヤの宝石工・ジェロニモ・ヴェロネーオも加わっていて、ここには ヨーロッパのバロック様式の影響さえも感じられるように 私はおもいます。

タージ・マハル廟には、それまでの廟建築にない新しさがあった。 従来の廟は、糸杉を植えた道が直角に交わって 4つの区画に仕切る四分庭園の中央に建てられていた。

ここでは 奥でヤムナー川が接している。 ヤムナー川の対岸を背景すれば、四分庭園の奥域空間は広大な自然を取り込め なんの妨げもない空間のなかに 廟を配したことです。

廟の両側には まったく同じ形をした赤砂岩の建物が廟のほうを向いて建っている。 どちらも白大理石のドームを 3面づつ いただいていて、西側 (メッカ側) はモスク、東側は迎賓館として

幾何学的な庭園の形式を完成させるためと、廟本体を引き立たせる役割を与えられて 配置し 建設したのでしょう。

塀で囲まれた庭園は、水路をともなった園路で 「田)の字形に区画されている。 交差部には中央に池のある大理石の壇が設けられ、区画された庭園はまた小道で田の字形に分割される。

さらにその小区画も水路で分割されるといった具合に、どこまでも正方形を単位とした幾何学に基いて構成されています。

それらは 十分に灌漑された花壇や芝生であり、要所に大きな樹木が植えられて 涼しい日陰を提供している。 水路や池には噴泉が配されて、あたりの空気を冷やすとともに 美しい眺めをつくる。 これがシャー・ジャーハン皇帝の求めた楽園でなくして なんでしょうか。

夢に終わった黒大理石の廟

竣工してまもなく、シャー・ジャーハンはヤムナー川の対岸に 対となる自分自身の黒大理石の廟の建設に着手した。

建設計画では川をはさんで同形の白と黒の廟が向かい合い、大理石の橋で結ばれる予定だった。

しかし 工事のための重税や動員された民衆の不満が高まり、ついに反乱が起きる惧れさえ出てきたため、シャー・ジャーハンは息子のアウラングゼーブ帝によってアーグラ城内に幽閉された。

アーグラ城のムサンマン・ブルジェ(ジャスミンの館) に幽閉されて、対岸のかなたに建つ ムムタ

晩年の彼は 対岸のかなたに建つ ムムターズ・マハルの廟を眺め 涙を流して毎日を過した という。

皇帝シャー・ジャーハンの死と伴に 即位したムガル津帝国・第六代皇帝アウラングゼーブは 父親の棺を、タージ・マハル廟の地下墓室の王妃の棺の隣に そっと置くだけに とどめたのです。

フランス人旅行者、ジャン・バチスト・タヴェルニエの記録によると、シャー・ジャーハン帝は 「父親のような目で家臣に接し、いかなる君主より心が広かった」 と書いています。

そして、後半部分で この頃には、強勢を誇るムガル帝国も はや国庫は底をついていた。 とも 書いています。

廟の内部は、蓮の形をしたドーム天井でおおわれた墓室に、ムムターズ・マハルのセターフ(模棺)が安置されている。 「ヒジュラ暦(マホメットがネッカからメディナに移住した日)の1040年に死す」 と書かれ、慈しみ深き神、アッラーの99の名が刻まれているます。

そしてシャー・ジャーハン帝のセターフには 第六代皇帝アウラングゼーブが 『コーラン』の第 36章からの一節を、王妃の終のすみかに 刻ませています。

「いかなる魂も死を迎えよう。 そして復活の日には、各自ふさわしきものを得るであろう。 業火から逃れ、天国に導かれる者は幸いである。 この世での営みは まぼろしにすぎざれば」

_____ 続く _____

*当該地図・地形図を参照下さい

—— 姉妹ブログ 一度、訪ねてください——–

【疑心暗鬼;民族紀行】 http://bogoda.jugem.jp

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【閑仁耕筆;探検譜講】 http://blog.goo.ne.jp/bothukemon/

【壺公慷慨;世相深層】 http://ameblo.jp/thunokou/

※ 前節への移行 ≪https://thubokou.wordpress.com/2013/07/05/≫

※ 後節への移行 ≪https://thubokou.wordpress.com/2013/07/07/≫