○◎ 19世紀末 探検家ナンセンは大胆な企てに乗り出した ◎○

難民の父と呼ばれ、ノーベル平和賞受賞の科学者・探検家・国際政治家

流氷に密閉されて漂流しながら極点に達する遠征計画 =氷の世界の1,000日=

【原資: Webナショジオ_“北極探検 二つの物語”に転載・補講 & 世界のスーパーアルピニスト】

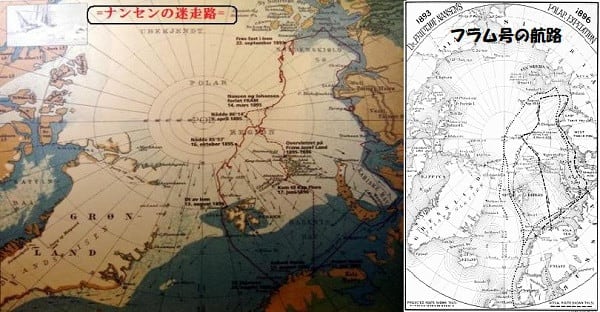

Ӂ 船では不可能と判断したナンセンは士官を伴いスキーで極点へ_フラム号の軌跡_

Ӂ

◇◆ 第12回 エピローグ =ナンセンの遺構= ◆◇

センセーショナルな凱旋帰国したナンセンの位置づけについて重大な反論を出す者は居なかったが、ナンセン自身も批判から逃げなかった。 アメリカの探検家ロバート・ピアリーは、ナンセンが北極点行を僅か3週間で中断したときに、何故船に戻らなかったを不思議に思った。 「かれはそれ程短期間、船を離れた後で戻るのを恥じたのか、あるいは口論があったのか…そうでなければ感興を催す動機あるいは事業的な理由でゼムリャフランツァヨシファを目指したのか?」と記している。

アドルファス・グリーリーは当初この遠征全体を実行できないものと否定していたが、自分が間違っていたことを認め、それでも「一つの汚点」すなわち隊員を陸地から数百マイル離れた所に放置すると決断したことに注意を向けさせた。 グリーリーは「海の遠征における指揮官として任されている最も神聖な義務から、ナンセンはどうして逸脱できたのか理解を越えている。」と記した。 ナンセンの評判はそれでも生き残り、遠征から100年後に、イギリス人探検家ウォリー・ハーバートはフラム号の航海を「探検の歴史の中で最大級に感動をよぶ勇気ある知性の例」と呼んだ。

偉業を成し遂げたナンセンだが、探検に打ち込む時期はもう終わったと悟ると、極点到達への挑戦をピアリやスコット、同じノルウェー人のアムンセンに譲った(事実、アムンセンはフラム号に乗って南極を目指し、人類初の南極点到達を果した)。 帰国後はクリスチャニア大学の動物学および海洋学の教授として科学調査や執筆活動を行った。 ノルウェーがスウェーデンから独立を試みた1905年にノルウェー政府よりノルウェー代表に選ばれた。 対するスウェーデン側は、探検家スヴェン・ヘディンを担上げている。 こうした経緯からナンセンは、政治家としての道を歩んでいく。

フラム号の航海はナンセンとして最後の遠征になった。 1897年、クリスチャニア大学の研究室教授に指名され、1908年には海洋学の主任教授に任命されるのだが、ノルウェーがスウェーデンから独立を果たした翌年の1906年、ナンセンは初のノルウェー大使として英国に赴任(1906年から1908年の二か年)する。 英国での任期を終えたナンセンは主任教授として学究に没頭するが、妻エヴァが亡くなると、人道支援活動に力を入れるようになる。

ナンセンは過日の遠征の記録を出版した結果として裕福になる。 若き探検家を育てていくのも妻エヴァとの死別以降であり、その後 新たに独立したノールウエー王国で様々な役職をこなして行く。 第一次世界大戦後には、国際連盟の高官に任命され、戦争捕虜の帰還のために尽力し、トルコやロシアにおける難民問題の解決に取り組んだ。 そして、1922年には難民救済の功績を認められノーベル平和賞を贈られる(この経緯は拙文ブログ“壺公夢想”参照)。

彼の業績は国連難民高等弁務官事務所に継承され、彼は難民の父と呼ばれている。 ナンセンハ国際連盟に強くかかわり、戦勝国以外の小国が国際連盟に入れたのは彼のおかげといわれている。 因みに、ナンセン国際難民事務所 (Nansen International Office For Refugees)は、1931年から1938年まで存続した、国際連盟の難民問題専門機関で、国際連合難民高等弁務官事務所の前身の一つである。

ナンセンと共に酷寒の北極圏を彷徨ったイェルマー・ヨハンセンは通常の丘の暮らしに落ち着くことはなかった。 漂流、借金、飲酒の時代が続いた後、ナンセンの影響力もあって、1910年にロアール・アムンセンの南極点遠征に加わるという機会を与えられた。 ヨハンセンは遠征隊のベースキャンプでアムンセンと激しい喧嘩を行い、南極点行隊から外された。南極から戻って1年も経たないうちに自殺した。 他方、オットー・スベアドラップはフラム号の船長を続け、1898年からは新しい乗組員とカナダの北極圏を4年間遠征した。 後年、募金を集めてフラム号を改修し、恒久的に博物館に保管することに貢献した。 スベアドラップはナンセンの死から7か月後の1930年11月に他界している。

ナンセンが到達した最北端記録(1895年4月18日、北緯86度14分の地点に到達。しかし、残りの食糧が僅かとなり、極点到達を断念)は5年間破られずに続いた。 1900年4月24日、アブルッツィ公が率いたイタリア遠征隊の3人が北緯86度34分に達した。 この隊は3月11日にゼムリャフランツァヨシファを犬橇と共に出発していた。 この隊は辛うじて戻ることが出来たが、別の3人の支援隊の1人が消え遭難する決末になった。

フリチョフ・ナンセンは1930年、オスロ近郊のライサカーにある城のような自宅のバルコニーで、心臓発作を起こして世を去った。 69歳だった。 その邸宅は現在、エネルギー政策と環境の研究を手がける研究所と小さな博物館になっている。

そびえる塔の最上階には、ナンセンが残した探検時代の遺品が当時のまま陳列されている。 古ぼけた海図や地図、イヌイットが使う切れ込みが入った木製の“サングラス”が並び、板張りの床には古びたホッキョクグマの敷物が広げられている。この部屋から外を眺めると、うっそうと茂った森の向こうに、冷たい水をたたえたフィヨルドが見渡せる。 かつてフラム号はこのフィヨルドに進水し、現在では立派な博物館で眠りに就いている。 いまやフラム号はナンセンの船ではなく、ノルウェー国民の船となった。

部屋の中には、ナンセンが愛用していた椅子が、窓に向かって置かれていた。 それはまるで、彼がひたすら目指した方向、前方を見据えているかのように思えた。

【ナンセンの人道支援に没頭する政治家としての活動詳細は拙文“壺公夢想(ブログ)=科学者・政治家 フリチョフ・ナンセン博士=https://thubokou.wordpress.com/2013/12/11/ ”をご参照ください。

動画資料 : クリック➡

・・・・・ Over the Top. To the North Pole by Icebreaker. ・・・・・

前節へ移行 ;https://thubokou.wordpress.com/2018/10/01/

後節へ移動 ;https://thubokou.wordpress.com/2018/10/03/

※ 下線色違いの文字をクリックにて詳細説明が表示されます ⇒ ウィキペテ ゙ィア=に移行

*当該地図・地形図を参照下さい

—— 姉妹ブログ 一度、訪ねてください——–

【疑心暗鬼;民族紀行】 http://bogoda.jugem.jp/

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【閑仁耕筆;探検譜講】 http://blog.goo.ne.jp/bothukemon