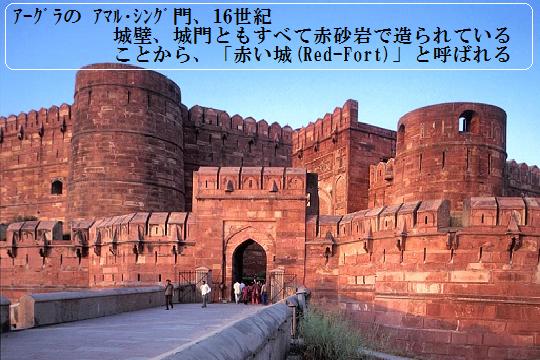

ムガル朝の第 3代皇帝アクバル(在位;1556年ー1605年)がアーグラを首都に定めて赤砂岩による広大な居城を建設すると、 後のデリー城と同じく 「Read-Ford,赤い城」とよばれた。

首都はアクバル大帝の名をとってアクバラーバードともよばれたが、彼による建造物はわずかしか残っていない。

むしろ 後継者のシャー・ジャーハーン第五代皇帝(在位;1628年ー1658年)が城内にも城下にも燦然と輝く建物を多く建て、ムガル朝の建築芸術を絶頂へと導いた。

この栄光の都も 17世紀には首都がデリーに移されると凋落を始め、その後の略奪やシバーシー(セポイ) の反乱によって、赤い城のかつての栄華は闇に沈んだ。

「神はただ一人、天地の創造者である。 そしてアクバルこそが、地上における神の代理人である。」 こう布告したのは、すでに 30年以上も帝位にあり、「大帝(アクバル)」 と名乗ったムガル朝第 3代皇帝、ジュラール・アッディーン・ムハンマド であった。

ムガル帝国の始まりは 1526年、デリーの北方のバーニーバットの戦いで、バーブルの軍がローディー朝を打ち破った時点でした。

クトゥプ・アッディーン・アクバルの奴隷王朝に始まった 「デイリー・スルタンン朝」 は 300年以上もつづいたが、ここに終焉を告げ、ムガル朝に奪われることになった。

ムガル朝の初代皇帝バープル(在位;1526年~1530年) は中央アジアのフェルガナ出身の文人皇帝で、モンゴル帝国のティムール(ティムール帝国初代皇帝)の血を引いていた。

“ムガル”とは“モンゴル”と他称の言葉で インド既存の住民や君主たちが卑下して呼んでいた。 北インドのデリーとアーグラに地歩を固めたバープルは王朝の基礎をつくったが、

それを大帝国にまで発展させたのは、わずか 13歳で帝位につき、50年の長きにわたって倦むことなく征服と統治にあけくれたアクバル大帝・ムガル朝第 3代皇帝(在位;1556年ー1605年)であった。

アクバル大帝は父・フマーユーン・ムガル朝第 2代皇帝の逃亡・亡命時代を共に過ごし、苦惨な幼年期を持つ彼は文盲であった。 が、文化の擁護者でもあった。

帝位に就き、政権を確立したアクバル大帝は アーグラ、デリー、そして ファテブル・シークリー の 3つの都を拡大、建設し、ムガル帝国を壮大な石の建築で飾った。

彼はまた 皇帝とは 「神の放つ光明、世界を照らす陽光」 と考えていた。 北インドの大半を征服すると、イスラーム教徒とヒンドゥ教徒との融和をはかり、ヒンドゥ教徒を帝国の要職に登用したりもした。

それは帝国の統一と安定を計ってのことであり、敵対した西インドのラージプート族の諸侯の半独立を認め、ヒンドゥの女性を妻に迎えもした。

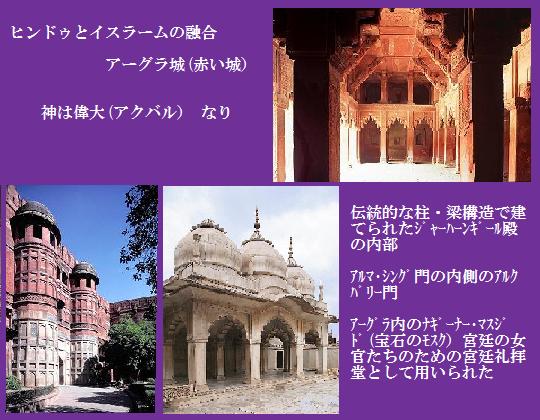

こうしたことは建築にもおよび、ヒンドゥやジャイナの伝統的な建築と外来のイスラーム建築とを統合して、インドに独特のイスラーム建築を生みだしたのです。

晩年、アクバル大帝は イスラームとヒンドゥに限らず、さまざまな宗教の積極面を総合して 「ディーネ・イラーヒー(神聖宗教)」 という新しい宗教をつくり、人々に 「アッラー・アクバル(神は偉大なり)」 というイスラームの典礼句を唱えさせたが、それはまた 「アクバルは神なり」 の意でもあったのでしょう。

1566年にアクバル・ムガル朝第 3代皇帝は、ヤムナー河の西岸の岩盤上に半ば完成した城塞をもって、帝国の首都とした。

城壁も城門も、この地方で産出する赤砂岩で建設されたので 「赤い城」 とよばれることになります。

1世紀後に ムガル朝第 6代皇帝 アウラングゼーブ帝(在位;1658年~1707年) が外郭の城壁をつくり、二重の城壁の間を濠とした。

背後の東面は 2.5キロメートルにわたって深いヤムナー河に面しているので、これは比類のない堅固な城塞であった。

城内には宮殿ばかりでなく、バザールや住区、そして大モスクもある 「都市」であって、ここを彼は自分の名をとってアクバラーバードと名づけたのです。

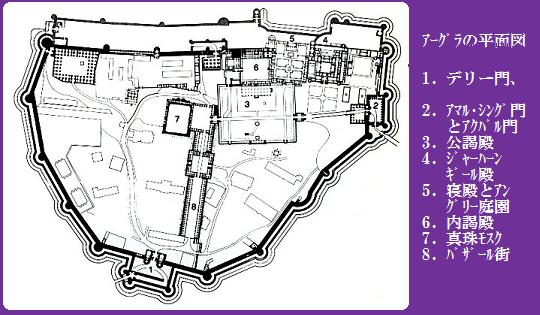

門は南と西の 2ヵ所にあり、デリー門とよばれる壮麗な西門はバザールへと通じ、南のアマル・シング門は宮廷地区へと通じた。

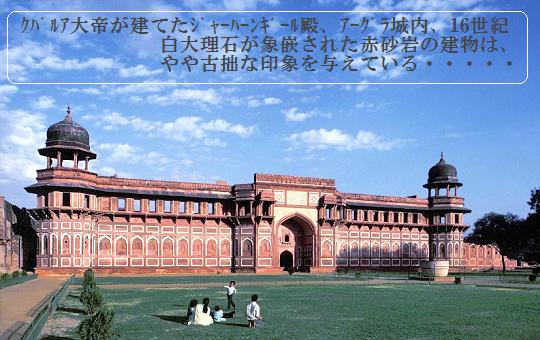

ほとんどの宮殿はのちのムガル朝第 5代皇帝シャー・ジャーハーン(在位; 1628年~1658年) の造営によるが、宮廷地区で最も興味深いのはアクバル帝によるジャーハーンギール殿であす。

彼の跡継ぎの皇帝の名前がつけられているものの、これは紛れもなくアクバル式の建物であって、左右対称のファサード(出入口)の上にはチャトリ(小塔) が両端に載り、赤砂岩の壁面には白大理石の象嵌がほどこされている。

入り口ホールを抜けると中央中庭に出るが、ここはヒンドゥの古文献に示される矩形の配置パターンにしたがって諸室が囲んでいる。

その南北のホールは木造的な柱・梁構造からなり、腕木には木彫的なレリーフ彫刻がほどこされ、軒持ち送りの上には石の板庇が突き出るのです。

この東側にあるヤナムー河に面した中庭はずっとペルシャ的で、南北にはイーワーン(回廊)が面している。 この宮殿にはアジアの諸地域に由来する要素が総合されており、とりわけヒンドゥの伝統技術とペルシャの建築様式とが折衷されているのです。

たえず行動的でありつづけたアクバル大帝は、夏のアーグラの耐え難い暑さを避けるため、城塞の工事が完成しないうちに、ここから 40キロメートル離れたファテブル・シークリーに新都を建設した。

さらに いくらも経たないうちに新都を後にして、北のラホールへと居城を移すことになります。

現在のアーグラ城にアクバル帝の足跡はあまり多くない。 彼の孫にあたる第 5代皇帝のシャー・ジャーハーンが、アクバル時代の建物の多くを取り壊し、改築したためです。

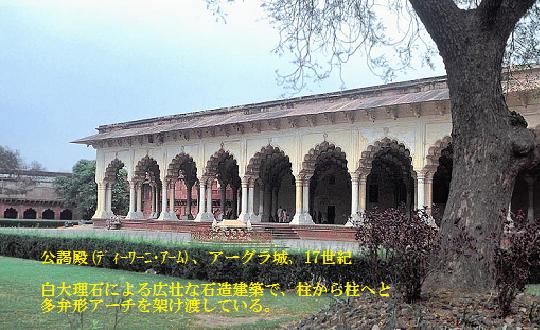

木造だったディーワーニ・アーム(公謁殿) は白大理石による三廊式の列柱ホールとなり、その広い前庭を囲む柱廊も石で置き換えられた。

この前庭は宮廷地区と、デリー門からの市街と、そして大モスクとを結ぶ広場でもあって、皇帝はここで市民の訴えを聞き、裁きを下したのです。

高さ 7メートルの花弁形の大アーチが 9連もつづくファサード(回廊)は圧巻であり、中央の奥には一段高い玉座が設けられている。

《 ここは 別天地 昼寝に誠に 都合がよかった 》

この建物の裏側には、一般市民の立ち入れない マッチ・バワン(魚の館) とよばれる中庭に面して、やはり列柱ホールのディーワーニー・ハース(内謁殿) があった。

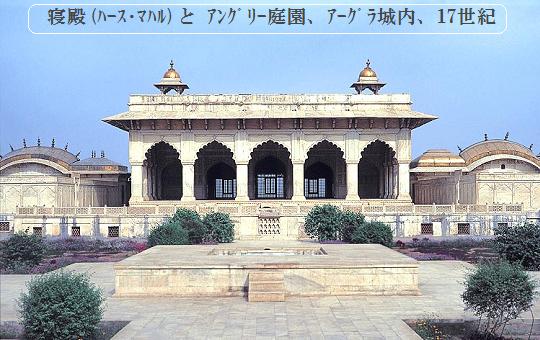

かつては中庭に、魚で満ちた大きな池があったのですが、それも荒れ果ててしまったとの事。 しかし ここの隣の ゼナーナ(後宮) には、美しく保たれたチャハルバーグ(四分庭園) があり、これはアングリー(葡萄) 庭園とよばれてます。

庭園の中央には四角い池のある白大理石のテラスがあり、正面のハーリ・マハル殿と相呼応している。

ここはシャー・ジャーハーン帝の寝殿であり、そこから皇帝は池で水浴する女官たちを眺めていたのでしょう。

ハース・マハル殿の両脇にはまた皇帝のふたりの娘、ローシャン・アランとジャーハン・アラのための館が建てられた。 金色のベンガル風の屋根をもったゴールデン・パビリオンとよばれるこれらの館からは、ヤムナー河と対岸の風景が眺められます。 《 孔雀が遊んでいた 》

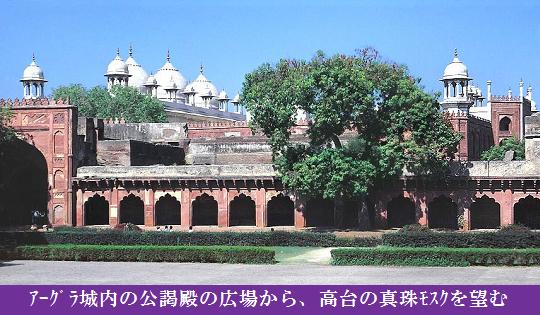

アーグラ城内には大モスクがひとつ と小モスクが 2つあります。 大モスクは城塞の中央部の高台にあり、デリー門の外側に現在のジャーミ・マスジド(金曜モスク) が建設されるまでは、これがその役割をしていたので、城外の市民はデリー門からバザール街を通って集団礼拝にやってきた。

礼拝室はもちろん、中庭を囲む回廊から東側の正門にいたるまですべて白大理石でつくられ、そのデザインの清楚さとあいまって、これはモティ・マスジド(真珠モスク) とよばれています。

この白亜のモスクはシャー・ジャーハーン帝によって 1648年から 1655年にかけて建設され、その白いドームの並びは城内の景観に華やかな彩りを添えています。

やはり総白大理石でつくられながら、しかし小規模なナギーナ・マスジド(宝石のモスク) は宮廷の女官たちの礼拝堂であり、さらに小さくドーム屋根もない ミーナ・マスジド(珠玉のモスク) は、皇帝のための私的な礼拝室であったのです。

ムガル朝の歴史のなかで シャー・ジャーハーン帝ほどに、城や宮殿や廟といった建築や、自身の物語によって後世に名を残した皇帝はいないでしょう。

彼の治世に、ムガル建築は爛熟期を迎えています。 財政状態にかまわず用いた白大理石におびただしい貴石で象嵌をし、モニュメンタルな建物群で首都を飾ったのです。

それは、かつての赤砂岩による剛健な建築とは対比的な、優雅と洗練の建築であった。 愛妃の鎮魂の“タージ・マハル”と同じ 己の廟を黒大理石で建立しよう考えていた。

けれどもその乱費のゆえに、晩年は跡継ぎの皇帝によって城内のムサンマン・ブルジェ(ジャスミンの館) に幽閉され、先立った最愛の王妃が眠る“タージ・マハルの廟”を、ヤムナー河の向こうに眺めながら 7年間を暮らして、世を去ったのです。

《 このムサンマン・ブルジェでは、白大理石での透かし彫り窓に 驚かされる 》

1707年、ムガル朝の第 6代皇帝アウラングゼーブが遠征先のデカン高原で倒れると、その後継者たちは もはや帝国の手綱を捌き切れなくなる。

各地の藩王国は独立性を高め、帝国は弱体化して行った。 帝国と戦ってきたインド中西部のマラータ王国は逆に侵攻を始め、2度にわたって騎馬軍団がアーグラ城を占拠、略奪した。

兵士たちは シャー・ジャーハーン帝による大理石の宮殿から金細工や宝石、貴石を奪い、調度品を運び去った。

1803年にイギリスの駐留軍がアーグラ城を占領した時、荒れ果てた宮殿の広間には何ひとつ残っていなかった と言います。

1857年、インド人傭兵のシバーヒー(セポイ) がイギリスに対して大反乱を起こし、アーグラは戦場と化した。

公謁殿の前には、戦死したイギリス人司令官コルビンの慰霊碑があります。 反乱が平定された後には、かつては 500もあったであろう建物のわずか数分の一が、城塞の南東側に残るだけだった。

空いた土地にイギリス軍が建てた管理棟や兵舎は醜悪きわまりなく、もはや往時の壮観を知ることはできません。

1946年から 1949年にかけてのイギリスによる修復工事では、ハース・マハル殿のシンプルな石の梁が鉄骨の梁に替えられてしまった。

蛇行するヤムナー河の流れと調和した城塞や廟の景観は、古い絵画や写真にしのぶしか、今は手立てが無く、郷愁を知る。

_____ 続く _____

*当該地図・地形図を参照下さい

—— 姉妹ブログ 一度、訪ねてください——–

【疑心暗鬼;民族紀行】 http://bogoda.jugem.jp

【浪漫孤鴻;時事心象】 http://plaza.rakuten.co.jp/bogoda5445/

【閑仁耕筆;探検譜講】 http://blog.goo.ne.jp/bothukemon/

【壺公慷慨;世相深層】 http://ameblo.jp/thunokou/

※ 前節への移行 ≪https://thubokou.wordpress.com/2013/07/03/≫

※ 後節への移行 ≪https://thubokou.wordpress.com/2013/07/05/≫